救急車の適正利用と予防救急

救急車の適正利用

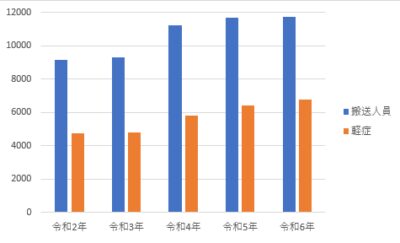

近年、当本部管内の救急搬送人員は10,000人を超え、年々増加しています。この中には入院を必要としない軽症者の割合が約半数以上を占めています。

搬送人員と軽症者のグラフ

- リーフレット

- 全国版救急受信ガイド「Q助」(外部リンク)

予防救急

救急車で搬送された方のケガや病気の中には、ほんの少しの注意や、日頃からの心がけ次第で予防できるものがあります。

予防救急とは、そのようなケガや病気を予防し、救急隊が一刻を争う危険な状態の人のところへすぐに駆けつけることができるように、日ごろみなさんに取り組んでいただきたいけがや病気の予防のことを言います。

インフルエンザについて

秋から冬にかけては、「インフルエンザ」が流行する季節です。

インフルエンザに注意しましょう

インフルエンザは、インフルエンザウイルスによって発症する感染症です。

インフルエンザに感染すると38度以上の高熱・頭痛・関節痛・筋肉痛・全身倦怠感などの症状を伴い、場合によっては、気管支炎や肺炎など、重症化してしまうこともあります。高齢者や小さい子供は重症化する危険が高いため、特に注意が必要です。

感染経路

飛沫感染感染者のくしゃみや咳の際に、唾などの飛沫と一緒に放出されたウイルスを吸い込み感染することです。

感染場所は、学校や職場、人が集まる場所です。

皮膚・粘膜の接触や、物を介してウイルスが身体に侵入し感染することです。

感染場所は、電車やバスなどのつり革、ドアノブ、スイッチなど多数の人が触る場所です。

予防のポイント

- 帰宅後や食事前には手を洗いましょう

- 普段からバランスの取れた食事と適度な運動、十分な睡眠を心掛け、免疫力を高めましょう

- マスクを着用しましょう

- 流行時には、人込みや繁華街への外出は避けましょう

- インフルエンザが流行する前に予防接種をしましょう

※予防接種をしてもインフルエンザにかかる場合もあります

インフルエンザのリーフレットは、こちら

冬場はヒートショックに御注意を

ヒートショックとは、急激な温度変化で血圧が上下に大きく変動することによって起きる健康被害です。

症状

- めまい・立ちくらみ

- 失神

- 心筋梗塞

- 不整脈

- 脳梗塞

ヒートショックになりやすい人

- 65歳以上の高齢者

- 高血圧・糖尿病・動脈硬化

- 肥満・無呼吸症候群の方

- 一番風呂や熱い風呂が好きな人

- 食事後・飲酒後の入浴

- 水分補給をあまりしない人

脳内出血・大動脈解離・心筋梗塞・脳梗塞などの病気を引き起こす可能性があります。

高齢者の浴槽内での溺死者数は交通事故死者の約2倍

脱衣所や浴室などの入浴時は、ヒートショックが最も起きやすい状況といえます。脱衣所や浴室は暖房設備がないことが多く、冬場は室温が10度以下にある場合もあります。

寒い場所で衣服を脱ぐと、寒さで血管が縮こまり、血圧が急上昇します。

浴槽の暖かいお湯につかると、今度は血管が一気に広がり、血圧は、急激に低下します。

この時に意識障害が浴槽内で起きると、溺れて死亡する事故につながることもあります。

ヒートショック予防対策

- 入浴前に家族に一声掛ける

- 脱衣所や浴室を暖めておく

- 湯温は41度以下、長湯しない

- 肩まで浸からない

- 浴槽からゆっくり立ち上がる

- 食後・飲酒後・服用後の入浴は避ける

- 入浴前後に水分補給する

- トイレに暖房器具を設置する

- 排便時は無理にいきまない

- 外出時は、帽子・マフラー・手袋などを装着

ヒートショックのリーフレットは、こちら

熱中症を予防して元気な夏を

夏に向けて、熱中症になる人が増えてきてます。熱中症を知って、しっかり予防し楽しい夏を過ごしましょう。

熱中症とは

温度や湿度が高い中で、体内の水分や塩分(ナトリウムなど)のバランスが崩れ、体温の調節機能が働かなくなり、体温上昇、めまい、体のだるさ、ひどいときには、けいれんや意識の異常など、様々な障害を起こす症状のことです。

熱中症はどんな症状が出るの?

Ⅰ度:現場で応急処置ができる軽症

- めまいや立ちくらみがある

- 筋肉のこむら返りがある

- 拭いても拭いても汗が出てくる

Ⅱ度:病院受診を必要とする中等症

- 頭がガンガンする(頭痛)

- 吐き気がする・吐く

- 体がだるい(倦怠感)

Ⅲ度:入院して集中治療の必要性がある重症

- 意識がない

- 体がひきつる(けいれん)

- 体温が高い

- 呼びかけに対し返事がおかしい

- まっすぐ歩けない・走れない

予防のポイント

- エアコン・扇風機を使用する

- 帽子や日傘で日差しを遮ろう

- 暑さに負けない体力をつけよう

- こまめに水分補給をしよう

熱中症のリーフレットは、こちら

水の事故に気を付けよう

海や川での約束

- 雨が降ったら海や川や池に近づかない

- 水が増えたら海や川や池に入らない

- 海や川や池では大人と遊び、子供だけで遊ばない

- 事故が起きてしまったら、すぐに119番通報!

保護者の方へ

ご家庭でも話し合い、子供たちへの繰り返し注意を促してください。

一緒に遊ぶときには、絶対子供から目を離さないでください。

水の事故のリーフレットは、こちら

当本部では、予防救急プロジェクトチームを立ち上げ、予防救急と救急車適正利用の普及啓発を行っています。

予防できる怪我・病気

|

|

|

|

転落 |

|

|

|

|

ぶつかる |

|

予防できる子どもの事故

ころぶ

ころぶ |

風呂場、段差、洗面所など

|

|

|

階段、窓、ベランダなど

|

|

|

たばこ、薬、電池など

|

|

|

ブラインドの紐、水筒のストラップなど

|

|

|

机の角、テーブルの角など

|

|

|

アイロン、熱い飲みものなど

|

|

|

窓、ドア、引きだしなど

|

|

|

包丁、カミソリなど

|

|

|

ペン、歯ブラシ、ヘアピンなど

|

|

|

風呂場の水、ビニールプールなど

|

転倒

転倒

窒息

窒息 おちる

おちる たべる

たべる ひっかける

ひっかける ぶつける

ぶつける やけど

やけど はさむ

はさむ きる

きる ささる

ささる おぼれる

おぼれる